メール送信機能における「見えない壁」

Webサービスの成長に、ユーザーへの通知メールやトランザクションメールは不可欠です。しかし、この「地味なインフラ」こそが、実は開発チームの非効率の温床となっているケースが少なくありません。私たちは、この非効率を打破し、エンジニアが価値創造に集中できる環境を求めて、メールインフラの再定義を決断しました。

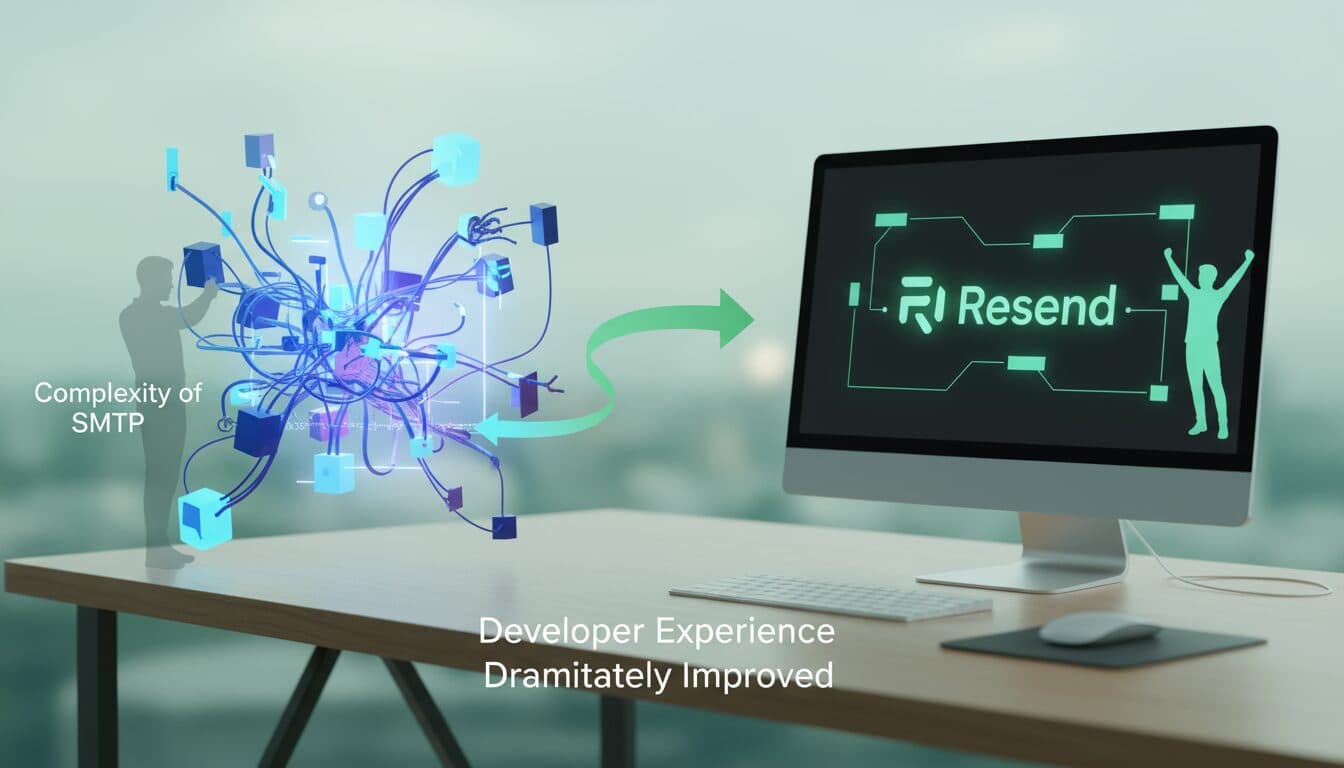

従来のメールサービスが抱える3つの課題

私たちが技術選定時に検討した従来のメール送信サービスには、主に以下の3つの課題がありました。

技術スタックとの一貫性の欠如

モダンなNext.js/TypeScript環境において、メール送信機能だけが複雑なSMTP設定や、時代遅れのインフラ依存を持ち込み、開発全体の一貫性を損ねていました。

不透明な運用コストと工数

送信量が増えるにつれて、料金体系の複雑さや、エラー時の調査・対応といった運用工数(労働)が肥大化し、ビジネス上の大きなコストとなっていました。

劣悪な開発者体験(DX)

テンプレートの管理、ローカルでの動作検証、ログの検索・解析など、メール機能を実装・運用する際の体験が非常に煩雑で、エンジニアの開発生産性を低下させていました。

これらの課題は、チームの貴重なリソースを、人間にしかできない「創造的な領域」ではなく、「インフラの維持」という定型的な作業に集中させてしまう要因となっていました。

Next.js/Vercel開発者が抱えるインフラの悩み

Next.jsをVercel上でホストしている多くのサービスは、サーバーレス環境で稼働しています。このアーキテクチャはスケーラビリティに優れますが、従来のSMTPサービスとの相性は必ずしも良いとは言えません。SMTP接続の安定性の問題、コールドスタート時のパフォーマンス、そしてセキュリティ要件をモダンなWebサービスの水準で維持するには、想定外の工数が必要となります。

開発者体験(DX)が「最悪」になる理由

メール送信が煩雑な「作業」である限り、開発者の貴重な時間は、本質的な「戦略」や「新機能の創造」ではなく、インフラのパッチワークに投下されてしまいます。

複雑なSMTP設定と環境依存性の問題

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) はメールの標準ですが、その設定の複雑さはDXを著しく損ねます。ホスト名、ポート、認証情報、そして環境ごとのTLS/SSL要件の調整が必要です。特に、CI/CDパイプラインや複数の環境での設定調整、動作確認は、エンジニアに大きなストレスを与えていました。私たちは、この煩雑な実装をテクノロジーに任せ、人間を労働から解放することを目標としました。

送信ログ・配信率の管理がブラックボックス化しがち

ユーザーから「メールが届かない」という問い合わせが発生した際、迅速な原因究明は顧客体験の維持に不可欠です。しかし、従来のサービスではログの検索性が低く、配信率(Delivery Rate)や開封率(Open Rate)といったビジネス上重要なメトリクスの分析に、別途時間を割かなければなりませんでした。これは、経験を「スキル」でなく「資産」に変える妨げとなっていました。

私たちは、煩雑な実装をテクノロジーに奪わせることで、開発者を最も重要な『戦略的な“決断”』に回帰させることを目指しています。

Resendがメールインフラにもたらす3つの革新

私たちが最終的にResendを選定したのは、このサービスが提供する「完全な自動化」と「優れたアーキテクチャ」が、私たちの目指す開発体制と完全に一致していたからです。

シンプルなAPIファーストのアプローチ

Resendは、従来のSMTPではなく、モダンなHTTP API経由でのメール送信に特化しています。これにより、インフラ側の複雑な設定が一切不要となり、数行のコードでセキュアかつ高速なメール送信を実現できます。開発者はメール送信ロジックという戦略的な部分に集中でき、インフラの維持という作業から解放されます。

Next.js/Reactとの高い親和性とコンポーネント指向

Resendの最大のメリットの一つは、メールテンプレートをReactコンポーネントとして扱える点です。React Emailなどのライブラリと組み合わせることで、WebアプリケーションのUI開発と同じように、コンポーネントの再利用やTypeScriptによる型安全性を享受できます。これは、私たちの技術スタックにおいて、AIを統括し動かすための“設計図”を描く上で、理想的なソリューションでした。

確実な配信を支えるロギングと分析機能

Resendは、すべての送信状況、バウンス、スパム報告などを詳細かつリアルタイムにロギングし、直感的なダッシュボードで提供します。配信プロセスの「見える化」を徹底することで、問題の早期発見と解決が容易になります。これにより、トラブルシューティングにかかる工数を激減させ、無駄なコストをかけずに、安定した配信という資産を築くことができます。

【実践】Next.js API RoutesでのResend実装ステップ

ここからは、私たちが実際にNext.jsプロジェクトのAPI Routes(またはApp RouterのRoute Handler)にResendを導入した具体的な手順をご紹介します。フロントエンドのコードにAPIキーを露出させないための、セキュアな実装パターンです。

ステップ1: Resendアカウントの設定とAPIキーの取得

Resendでドメイン認証を完了した後、本番環境用のAPIキーを取得し、環境変数として管理します。公開リポジトリにAPIキーが流出しないよう、細心の注意を払います。

# .env.local または Vercelの環境変数に設定

RESEND_API_KEY="re_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

ステップ2: Next.jsプロジェクトでのセットアップ

ResendのSDKをインストールします。

// 必要なパッケージのインストール

npm install resend @types/resend

環境変数を利用して、Next.jsのサーバーレス環境内でResendクライアントを初期化します。

ステップ3: API Routesでのメール送信処理の実装

API Routes (pages/api/send-email.ts) にPOSTリクエストを受け付けるエンドポイントを作成し、メール送信のロジックを実装します。これにより、クライアント側(フロントエンド)から安全にメール送信を実行できます。

// pages/api/send-email.ts

import { Resend } from 'resend';

import { NextApiRequest, NextApiResponse } from 'next';

// 環境変数からAPIキーを取得し、クライアントを初期化

const resend = new Resend(process.env.RESEND_API_KEY);

export default async function handler(

req: NextApiRequest,

res: NextApiResponse

) {

// POSTメソッドのみを許可

if (req.method !== 'POST') {

return res.status(405).json({ message: 'Method Not Allowed' });

}

const { to, subject, htmlContent } = req.body;

// 必須パラメータのチェック

if (!to || !subject || !htmlContent) {

return res.status(400).json({ message: 'Missing required fields' });

}

try {

const { data, error } = await resend.emails.send({

from: 'Acme <onboarding@your-verified-domain.com>', // 認証済みドメイン

to: Array.isArray(to) ? to : [to],

subject: subject,

html: htmlContent,

// Reactコンポーネントを使用する場合は 'react' プロパティを使用

});

if (error) {

console.error('Resend API Error:', error);

return res.status(400).json({ error: error.message });

}

res.status(200).json({ data });

} catch (error) {

// サーバー側の予期せぬエラー

console.error('Server Processing Error:', error);

res.status(500).json({ message: 'Internal Server Error' });

}

}

私たちが体感した具体的な成果(開発工数と安定性)

Resend導入後、最も顕著だったのは、テンプレートの作成・修正にかかる工数の劇的な削減です。Reactコンポーネントとしてメールを扱えるようになったことで、Web開発の知見をそのまま活用でき、デバッグも容易になりました。また、APIファーストによるインフラのシンプル化で、デプロイや環境構築に関するエラーが激減し、メール送信のインフラ安定性が大幅に向上しました。これにより、無駄な労働(コスト)を削減し、テクノロジー(資産)への投資効果を最大化できています。